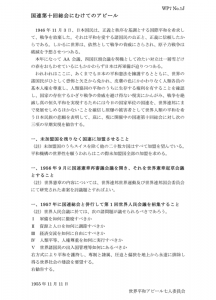

2005年4月20日

世界平和アピール七人委員会

伏見康治 武者小路公秀 土山秀夫 大石芳野 井上ひさし 池田香代子 小柴昌俊

事務局長 小沼通二

2004年末にインド洋沿岸諸国をおそった津波は、多くの生命、財産を奪いました。被害はそれだけにとどまらず、医学的、物理・化学的、さらには社会的、心理的な面にも及んでいます。この惨害は、多くの人びとが年末休暇を過ごしていた国際的リゾート地を被災地に含んでいたこと、発生が週末の午前中だったことにより、かつてない量の痛ましい映像記録を残し、全世界は、テレビ、インターネットを通して自然の脅威を目の当たりにしました。

振り返れば、60年前に広島・長崎を壊滅させた核兵器の惨害は、規模においてこの津波の被害を超えるものでした。放射線の影響は、60年たった今日もなお消えておりません。しかも、核兵器による被害は、津波のような天災ではなく、人間が生み出した災害です。

今や日本国内でも、この時代を経験しない人が3分の2を超えました。一般に、残忍なものは見たくも聞きたくもないとの心理がはたらくため、核兵器の残忍性は、忘れられかけています。ところが21世紀の今日の世界でも、核弾頭を搭載した数千発のミサイルが直ちに発射できる態勢に置かれています。核保有国は核兵器を使用可能にする戦略を立て、新型核兵器の研究も行うに至りました。核兵器を持つ国も増加し、核不拡散体制は危機に瀕しています。このような風潮の中で、日本の核武装についての議論が、わずかずつにせよ増加しています。

核兵器の非人道性、特にそのむごたらしい被害についての情報は、日本に集中しています。核兵器を廃絶させるため、日本の市民には、これを直視し、世界にむかって発信する責務があります。

私たちは、日本の心ある市民一人一人が、将来の世代と、全世界の人たちに、最も残虐な原爆被害の姿を大胆に展示することを含め、「人類は核兵器と共存できない」という信念をもっと広める努力をするよう訴えます。

これと同時に日本政府が、新アジェンダ連合(1)などとの連携を一層強めるとともに、“核の傘”(2)に依存した政策を改め、日本を含めた東北アジアの非核兵器地帯(3)を実現させるための努力を速やかに開始し、多国間の平和的協議を積極的に推進するよう求めます。

注:

(1)新アジェンダ連合とは、核兵器廃絶を目指し、推進する中堅クラスの7つの国家、アイルランド、スウェーデン、エジプト、南アフリカ、ニュージーランド、メキシコ、ブラジルの連合をいう。2000年5月の核不拡散条約(NPT)再検討会議では、世界のNGOの強い支持を受けて、核保有国から「保有核兵器の完全廃棄を達成することを明確に約束する」との合意を取り付ける成果を上げた。

(2)核の傘とは、非核兵器国が核兵器保有国の核抑止力に依存する状態のことである。日本は、最近では「日米防衛協力のための指針」(新ガイドライン、1997年)の中で、「日本は自衛のために必要な範囲内で防衛力を保持し、米国は核の抑止力によってそのコミットメントを達成する」として米国の核の傘の下にあることを明白にしている。日本のほか、NATOの非核兵器国や韓国なども同じ政策を取っている。

(3)東北アジア非核兵器地帯については幾つかの提案がある。その一つ「スリー・プラス・スリー」案についていえば、韓国と北朝鮮による「朝鮮半島非核化宣言」(91年12月)に日本の非核三原則を組み合わせ、これら3カ国からなる非核兵器地帯を設置し、核保有国である中国、ロシア、米国の3カ国は、これら3カ国に対しては核攻撃をおこなわない(消極的安全保障)という法的約束をおこなうのが骨子となっている。

実際に、非核兵器地帯は世界各地に拡がっている。第1は、1968年に発効したラテンアメリカ核兵器禁止条約であり、今日ではラテンアメリカの全ての国が参加し、核兵器保有5か国すべてがこの地域で核兵器を使用しないことを約束している。1986年には、南太平洋非核地帯条約が発効し、核兵器だけでなく、核廃棄物投棄も禁止している。東南アジア非核兵器地帯条約も1997年に発効した。アフリカでは、まだ発効していないが、1996年に、非核兵器条約調印が行われた。モンゴルは1991年に、非核兵器国であることを宣言し、1998年には国連によってこの地位が承認された。南極地域では、1961年以来あらゆる軍事的措置が禁止されている。