作成者別アーカイブ: wp7

2026 169J 米国のトランプ大統領に抗議する

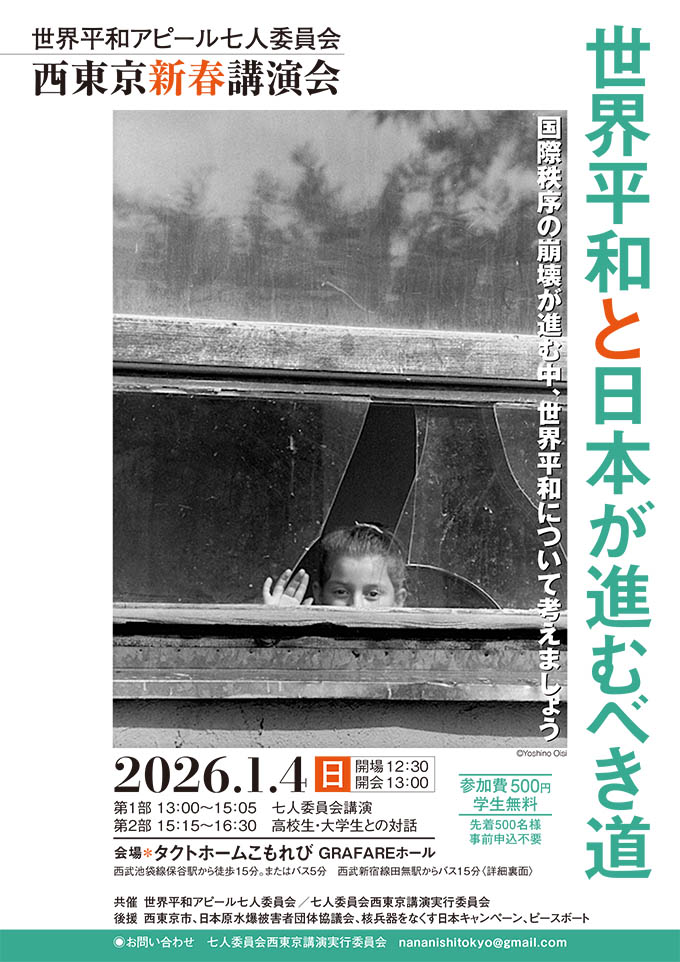

東京都西東京市にて 2026年1月4日

世界平和アピール七人委員会

大石芳野 小沼通二 池内了 髙村薫 島薗進 酒井啓子

私たち世界平和アピール七人委員会は、米国による昨日のベネズエラ首都攻撃と大統領拘束、米国への連行、米国によるベネズエラ「運営」との方針に強く抗議する。

これは公海上における無抵抗の民間人の殺害に続き、国際法と国連憲章を完全に無視し、自国の欲望を求めるために、正当な理由なく、他国の政府を力で排除する暴挙である。これは悪しき前例になり戦争を引き起こす途であって、許すことはできない。

米国大統領は直ちに原状に復帰させ、ベネズエラへの干渉を止めなければならない。

PDFアピール文→ ![]() 169j.pdf

169j.pdf

アピール「核兵器依存・軍備増強をやめ、対話重視に基づく安全保障を」を発表

2025 168J 核兵器依存・軍備増強をやめ、対話重視に基づく安全保障を

2025年12月29日

世界平和アピール七人委員会

大石芳野 小沼通二 池内了 髙村薫 島薗進 酒井啓子

日本では核兵器を「持たず、つくらず、持ち込ませず」との非核3原則が1967年に佐藤栄作首相によって表明され、1971年から度重なる国会決議によって、この原則が国是とされてきた。しかるに、核兵器持ち込み、核兵器共有、独自の核兵器保有など核兵器への依存を強める考えを唱える複数の政治家があらわれるに至っている。その中で、高市早苗首相に対し安全保障政策に意見具申をする立場の首相官邸幹部が、「日本は核兵器を保有すべきだ」と報道陣に対して12月18日に述べたと報じられた。

この発言に対して厳しい抗議の声が続き、国外からも批判が出されている。国外からは、日本が原子力発電所の使用済核燃料から再処理によって取り出したプルトニウムを40トン以上所持していることに対して、核兵器保有への意図があるのではないかとかねてから危惧が持たれてきた。今回の発言は、日本政府が核兵器禁止条約に距離を取り続けていることと併せて、国際的な危惧を著しく強めるものになる。それにもかかわらず、この報道を当事者は取り消しておらず、首相も沈黙を続けている。沈黙は否定しないという意思を表すものととらえられている。

日本では、広島・長崎への原爆による残虐な被害、ビキニ核実験による広範囲な被ばく被害を経験し、今後世界のどこであっても絶対に核兵器が使われてはいけないという決意が共有されてきた。世界を見れば、核兵器禁止条約が発効し、署名国が95、批准国が74に達している。しかし一方で、核兵器保有国と核の傘といわれる拡大抑止政策に依存する日本を含む国々もある。ここでよく考えてみれば、「核兵器は安全を保障するのであって、いかなる場合であっても使用することがない」というのであれば、核兵器を保有する意味は完全になくなるのである。したがって、核兵器に依存する政策は核兵器使用を認めることなのである。これは絶対に許すことはできない。核兵器禁止条約の内容は、先入観を持たずに読めば、日本の大多数の国民が希求してきた考えと完全に一致している。

日本は、核依存からの脱却を目指すという姿勢を後退させるべきではない。非核三原則は、留保なく明確に守らなくてはならない。核兵器禁止条約への参加を目指すべきである。

戦後80年といわれた1年が終わろうとしている2025年は、広島・長崎への原爆投下と国連発足から80年、核兵器と戦争の廃絶を訴えたラッセル-アインシュタイン宣言や同様の趣旨でノーベル賞受賞者の会が翌週発表したマイナウ宣言、そして国連の抜本的改革を提案した私たちの世界平和アピール七人委員会発足から70年の年であった。

残念なことに、地球上では現在も非戦闘員にまで甚大な非人道的被害を与える戦火がなくなっていない。核兵器禁止条約が発効したにもかかわらず、ほかの大量破壊兵器禁止と異なり核兵器は公然と保有されている。すでに述べたように、核兵器を抑止力として安全を保障しようという国も存在している。対人地雷など戦後の長期間にわたり被害を与え続ける非人道兵器も、禁止条約が存在するにもかかわらず、なくなっていない。1977年のジュネーブ諸条約第1追加議定書(56条)によって、ダム、堤防、原子力発電所のように攻撃の対象にすることが禁止されている施設の戦場化も行われている。力の行使と威嚇によって世界に君臨しようとする大国が、地球に暗い影を落としている状況が続いている。

戦後に発足した国連の理念を提示した国連憲章は、20世紀の二つの世界大戦を踏まえて、「言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い」、「武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保」するとその前文に記している。「国際の平和及び安全を確保すること」、「国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること」が国連の目的であり、「すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない」とも述べている。こうした国連憲章の文言は、戦後80年を経た現在も色褪せておらず、人類社会が共有すべき平和の理念を指し示している。

そのうえで日本国憲法を見れば、その理念は国連憲章に一致するのみならず、さらに戦争の放棄、戦力不保持、交戦権を認めないことまでも宣言している。この理念は将来にわたって変更してはならないものである。ところが昨今の日本では、安全保障について安倍政権以来、専守防衛政策を放棄し、日本国憲法から逸脱した反撃能力・敵基地攻撃能力の獲得を掲げ、軍備拡充を政府の政策として執っている。これは国力を疲弊させ、周辺国に軍備増強の口実を与え、武力による威嚇を引き起こすことに繋がるものであり、日本の安全を強化することになっていない。意見が異なる相手であれば、なおさら対話と交流を深め信頼醸成を目指すべきである。

少子高齢化、財政赤字であって、食料・エネルギー自給率の低い日本が軍備強化に走れば、国力が低下することは自明である。脅威を与えなければ、脅威を受けることも減少し、なくなる方向に向かうことは歴史の教訓である。戦後90年に向かう第一歩の新年を迎えるにあたり、国連憲章と日本国憲法に記された平和と、戦後に積み重ねられてきた核兵器に依存しない世界への意思を持続させ強化させることを訴えたい。

PDFアピール文→ ![]() 168j2.pdf

168j2.pdf

西東京新春講演会のお知らせ

アピール「ガザの人びとの殺害と飢餓を止めるために」を発表

2025 167J ガザの人びとの殺害と飢餓を止めるために

2025年8月29日

世界平和アピール七人委員会

大石芳野 小沼通二 池内了 髙村薫 島薗進 酒井啓子

イスラエルの攻撃を受けているガザの人々の状況は悲惨きわまりないものだ。ガザ保健省によると、2023年10月にガザでの戦闘が始まって以降のパレスチナ人の死者数は2025年7月末の段階で6万人を超え、うち子どもが1万8千人以上だという。25年1月にかろうじて戦闘停止に持ち込まれたが、3月には戦闘再開され、それ以降も犠牲者は増大し、1日の死者が100人を超える日も増えている。

さらに国際的な援助団体を排除して、イスラエルが米国の支援を受けて2025年2月に創設し、5月末から活動を本格化させた非政府組織「ガザ人道財団(GHF)」が食糧の供給を行っているがその量がまったく足りるものではなく、国連の専門家らは8月5日に連名で深刻な懸念を表す声明を出している。

ガザ人道財団(GHF)」の活動は「人道」の名にも、支援団体の名にも値するものではない。GHFは、これまでパレスチナ難民支援を担うUNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)をはじめとする国連の諸機関が行ってきた支援業務を引き継ぐというが、実際にはイスラエル軍および外国の軍事請負業者が、GHFの「配給拠点」で支援を求める人びとに無差別に発砲し続けてきた。国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)の7月末の報告によると、5月末以降、少なくとも約1400人のパレスチナ人が食料を求めて殺害されたという。とりわけ、女性、子ども、障害者、高齢者など、最も脆弱な状況にある人びとにとっては、支援にアクセスすることが著しく困難になっている。

こうした状況のもとで子どもの飢餓は深刻化し、栄養失調は5人に1人になるという。国連事務総長は8月22日の段階で、すでに飢饉(famine)というべき事態だと国際社会に訴えている。国連安全保障理事会のアメリカを除くすべての理事国は27日、パレスチナのガザ地区での飢饉の発生について共同声明を発表し、「人為的な危機だ」と厳しくイスラエルを非難している。

私たちはガザの人びとのいのちに関わる事態をどこまで知っているだろうか。とりわけ子どもたちの肉体と精神に及ぼす環境の劣悪さを知り得ているだろうか。爆撃・銃弾という恐怖と、飢餓という悲哀で子らを追い詰めた劣悪な状況は深刻だ。そして、イスラエル政府とイスラエル国防軍(IDF)は子どもたちを飢餓に落とし込み、死には至らなくても無力な状態を強い、他地域へ追いやろうとしている。そうしてガザ地域全体をわがものにしようとしている。民族浄化作戦と言わざるをえない。

とくに私たちは、イスラエルの攻撃では、救援にあたる人たちや医療関係者のほか、事実を伝えようとしている数多くのジャーナリストが攻撃されていることに注意を促したい。彼らを狙い撃ちして殺し、世界の人々に事実を隠して、飢餓と殺戮が行われていることは、国際法と人道に照らして許しがたいことである。

この地球上で生きる人間同士として、私たちと同時代に起こっているこのジェノサイドを止めるために何ができるだろうか。ガザの子どもたち、そしてかろうじて生き延びようとしている人たちのために私たちは何ができるか。微力でも考えながら声を発することはできる。ひとりひとりの声は小さくても、つながりあって声を強め、世論に訴え、自国の政府に働きかけていくことはできる。

こうした事態をよくよく承知している日本政府や日本の企業家らが、イスラエルの軍事産業やセキュリティー技術を日本に持ち込むことに積極的な姿勢を示し続けていることは理解に苦しむ。9月4日に開かれる「サイバーテック東京2025」がイスラエルの後押しになることを認めなくてはならない。軍事や安全保障で積極的に協力関係をおし進め、経済的利益を提供しようとしている国に対し、ジェノサイドを止めるよう求めることができるだろうか。

パレスチナに平和が訪れることは、ひいてはイスラエルを含む中東全体の安定につながる。戦争による軍事強国の支配の拡大を許さない方向に世界を向けていくことにも寄与できる。国際社会でそのような方向性を支持する国々は多い。日本の政府もその方向に歩を進めることができるはずだ。それは現代世界の平和に向けた大きな方向づけにもつながるだろう。

ガザの子どもを、そして苦しむガザの人びとを護るための国際的な連携に、日本の政府が積極的に加わることを求めたい。日本政府はパレスチナ国家を承認し、イスラエルが停戦を受け入れるよう国際社会に働きかけることができるはずだ。そのようにして日本の国が世界の平和への歩みを押し進めることを求めよう。

PDFアピール文→ ![]() 167j.pdf

167j.pdf

アピール「イスラエルによるパレスチナ攻撃と周辺への戦争拡大を止めさせよ!」を発表

2025 166J イスラエルによるパレスチナ攻撃と周辺への戦争拡大を止めさせよ!

2025年6月20日

世界平和アピール七人委員会

大石芳野 小沼通二 池内了 髙村薫 島薗進 酒井啓子

2023年10月、ハマースによるイスラエルへの襲撃を契機として、イスラエルによるガザなどパレスチナに対する武力攻撃が激甚化して以降、パレスチナ・ガザでは深刻な人道的危機が続いている。国連の発表によれば、6月11日までに少なくとも5万5千人以上が死亡し、人口の半分が飢餓状態にある。9割の世帯が衛生的に安全な水にアクセスできず、7割の建築物が破壊された。英医学誌『ランセット』掲載論文が今年6月までのデータに基いて示した試算によれば、依然瓦礫の中に埋もれている遺体や関連死を含めた死者数は18万人以上であり、現在はさらに増えていることが推測される。

イスラエルの軍事攻撃に対しては、安全保障理事会では決議第2728号(2024年3月25日)、同決議第2735号(同年6月10日)で、また国連総会決議ではA/RES/ES-10/21(2023年10月27日)、A/ES-10/22(12月12日)、A/RES/ES-10/26(2024年12月11日)、A/ES-10/L.34/Rev.1(2025年6月13日)で停戦呼びかけが採択されているにも関わらず、イスラエルによる一時的休戦が2023年11月末と2025年1月からの2ケ月弱実現したことを除いて、履行されていない。この人道的危機に対して、2023年12月に南アフリカ(2025年にはアイルランドも参加)がイスラエルの行動をジェノサイドとして国際司法裁判所に提訴、また国際刑事裁判所は2024年5月、ハマース幹部とともにネタニヤフ・イスラエル首相を含むイスラエル政権幹部を戦争犯罪人として逮捕状を発出した。さらに、同年4月には国連人権理事会がイスラエルへの武器禁輸を求める決議を可決、9月の国連総会決議では国連加盟国に「パレスチナ占領地域におけるイスラエルの不法な駐留から生じる状況を合法と認めず、また駐留の継続によって生じた状況の維持に援助または支援を提供しない義務を負う」と定めている。

イスラエルの軍事行動は、ヨルダン川西岸や東エルサレムなど他のパレスチナ占領地にも及んでいる。ガザおよびヨルダン川西岸は、1967年以来イスラエルが占領下に置き、それを違法とする国連決議が多数採択されてきたにもかかわらず、57年間にわたり支配を受けてきた。ガザ危機と並行して、これらの地域でもパレスチナ人に対する暴力の激化が報じられている。

加えて2024年以降は、イラン、レバノン、シリア、イラク、イエメンなど周辺国にも攻撃が拡大し、中東全域の安定を揺るがす事態となっている。とりわけイランとの軍事的応酬は、2024年4月、7月、10月に短期間見られたが、2025年6月にはイスラエルが大規模な対イラン空爆を開始、両国の応酬により、双方に死者が出る他、中東全体、特にペルシア湾岸に被害の拡大が強く懸念されている。

こうした情勢に対して、日本政府は紛争開始以降、米、独などが反対ないし棄権する国連停戦決議に賛成票を投じたり、パレスチナの国連オブザーバー参加を認める国連総会決議(ES-10/23, 2024年5月10日)やイスラエルの西岸などパレスチナ占領の1年以内の終結を求める決議(A/ES-10/L.31、同年9月13日)にも賛成するなど、米国など親イスラエル姿勢を明確にしている国々と一線を画してきた。イスラエル・イランの交戦状態激化に対して、石破総理は2025年6月13日、イスラエルによるイラン軍事攻撃は「とうてい容認できるものではない」として、強く非難した。

一方で、2025年には西欧諸国の間でも、イスラエルに対して厳しい対応をとる国が出てきた。5月には英国が、イスラエルによる支援物資搬入阻止を問題視して対イスラエル貿易交渉を中断すると決定し、また6月には英国、カナダ、オーストラリアなど5か国が、イスラエルの極右政治家に対して、渡航禁止や資産凍結などの制裁措置をとるとしている。

日本は1973年の石油ショック以来、パレスチナの権利を認めイスラエルの占領を批判する姿勢を取ってきた。当時の二階堂官房長官が発出した談話(1973年11月22日)では、中東紛争解決のために守られるべき原則として、(1)武力による領土の獲得及び占領の許されざること。(2)1967年戦争の全占領地からのイスラエル兵力の撤退が行なわれること。(3)域内の全ての国の領土の保全と安全が尊重されねばならず,このための保障措置がとられるべきこと。(4)パレスチナ人の国連憲章に基づく正当な権利が承認され,尊重されること、とし「公正,かつ,永続的和平達成のために…我が国政府としても,もとよりできる限りの寄与を行なう所存である」と明言している。

こうした姿勢をもとに、1990年代には積極的に中東和平交渉に主導的な役割を果たし、1993年のオスロ合意以降はパレスチナ自治政府や現地社会への民生支援を増加させてきた。パレスチナ難民に対する国連救援組織であるUNRWAに対する資金拠出金額は、2023年段階で世界第6位であった。

また、今次イスラエルの攻撃標的となっているイランについても、70年代に石油産業開発で強い経済関係を確立した他、イラン革命で米国がイランと断交、反イラン政策を繰り広げてきたのに対して、日本は2000年に当時のハータミー大統領を招へい、大統領が衆議院で演説するなど、良好な関係を維持してきた。

今次のイスラエルの軍事攻撃のエスカレートに対して、欧米諸国や国際組織が手をこまねいているなか、日本はこうした対中東外交政策の蓄積を活かして、積極的に和平を求めて行くべきである。

そのため、日本政府に対して、以下をできる限り速やかに実施するよう求めたい。

- イスラエルに対して、ガザをはじめとする占領地全域、およびレバノン、イラン、シリア、イラク、イエメンなど、現在軍事作戦を展開している地域において、即座に軍事攻撃を停止し、恒久的な停戦に同意するよう、求めること。

- 1が実現しなかった場合、日本とイスラエルとの諸関係の見直しを行うこと。特に日本とイスラエルとの防衛(軍事)当局間の交流・協力を停止し、イスラエルからの武器調達や、軍事技術の共有、武器共同開発、軍事技術関連の共同研究の促進を行わないこと。さらに、イスラエルとの経済協力、外交関係を見直すこと。特に、経済連携協定を締結しないこと。

- イスラエルに対して、国際司法裁判所の勧告的意見および国連総会決議に従い、ガザ・ヨルダン川西岸・東エルサレムに対するイスラエルの占領を終結させ、入植地を撤去するよう、求めること。さらにこれらの占領地におけるイスラエルの行動を違法としたこれまでの国際法を遵守するよう、要求すること。

- 2024年5月10日付国連総会決議(A/ES-10/23)に従い、パレスチナの国家承認を行うこと。

- ガザに対する人道支援を即時に再開・拡大すること。その実施母体である国連関係機関・人員やNGOが攻撃・殺傷の対象となり、その活動が妨害されていることを糾弾すること。

PDFアピール文→ ![]() 166j.pdf

166j.pdf