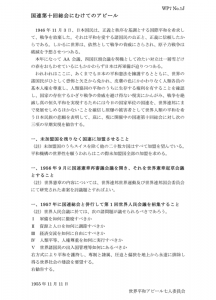

2025年4月28日

世界平和アピール七人委員会

大石芳野 小沼通二 池内了 髙村薫 島薗進 酒井啓子

トランプ大統領の自国第一主義によって、今日普遍的な法の支配は大きく損なわれ、民主主義の価値観は後退して、まさに大国が小国を食い物にする弱肉強食の世界が出現しようとしている。

トランプ大統領のアメリカは、イスラエルのガザへの侵攻を後押しし、国内の批判者を抑圧して学問・言論の自由を脅かしている。また、ウクライナに軍事侵攻したロシアの国際法違反を非難するどころか、ウクライナを蚊帳の外に置いたままロシアに接近して、侵略の当事者を利することも辞さない停戦案を提示する一方、ウクライナにはこれまでの軍事援助の見返りとして臆面もなく希少鉱物資源の譲渡を要求してはばからない。

停戦よりウクライナの占領地併合を目指すプーチン大統領の、帝国主義的な領土拡大志向は明白であり、ロシアと国境を接するEU各国はアメリカの関与を当てにできなくなったために、急きょ軍備増強に踏み出し、アメリカの代わりにフランスが核の傘を提供する話も進んでいる。

こうした安全保障の枠組みの激変に加えて、トランプ大統領が全世界を対象に発動した関税がグローバリゼーションと自由貿易の息の根を止め、各国は急激な景気悪化に対処するため、連携すべき相手を求めてそれぞれ外交の多角化を急いでいる。とくに中国は、アメリカに代わって主導権を握るべく、東南アジアやインド太平洋諸国との積極的な関係構築に余念がない。他方で、4月8日にはNATOのルッテ事務総長が初めて訪日し、防衛分野での欧州と日本との連携強化が話し合われた。

このようにアメリカ、ロシア、中国の三大国が覇権主義や大国エゴイズムを露わにするなかで、日本を含めた非大国は経済と安全保障の両面でそれぞれ新たな協力関係を模索する局面に立たされている。なかでも長年アメリカ一辺倒になりがちだった日本は、アメリカがもはや信頼に足る同盟相手とは言えなくなった現実を踏まえ、とくに中国や東北・東南アジア諸国、そしてインド太平洋諸国との関係を多面的に構築していくのが最善の道である。国連重視も戦後日本の外交の柱の一つであることを思い起こすべきだ。

その際、過去に日本がアジア各国を侵略した歴史についての、日本の自発的な反省・謝罪の発信は不可欠であり、かつ相互の信頼感を醸成することにもなる。国内の保守勢力は、対外的に日本の侵略の事実に触れることを謝罪外交として嫌い、石破首相の戦後80年談話を止めようとしているが、これは大局を見ない短慮である。

加害者であった日本が、もはや謝罪をしないといえばいうほど、反省が足りないと被害国側がいい続けることになっている。戦後が終わるのは、被害国側が、日本は加害の歴史を直視していると判断するときである。

未来志向を言うのであれば、いまなおアジア各国に残る戦前の日本の残像を何度でも注意深く取り除く努力をすべきであり、それなくして真の友好も協調もないのは自明である。

石破首相は戦後80年談話という絶好の機会を逃してはならないし、これを新たな日本外交の礎にすべきである。

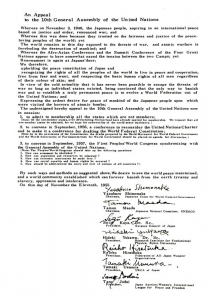

PDFアピール文→ ![]() 165j.pdf

165j.pdf