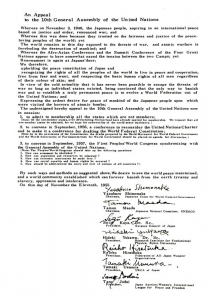

世界平和の永続は全人類の最大の希望であり、その達成は、米ソ両国首脳の最大の使命であることは、今改めて云うまでもないところであります。

しかるに最近ベルリン問題をめぐって米ソの対立が激化し、世界は力の政策と軍備の拡大の方向に急速に進展し、世界平和の危機がとみに深まりつつあります。

それに伴って今までになされた軍備縮小の提案は、大国が世界の与論を自国にひきつけるための単なる宣伝にすぎないのではないか、また科学のはてしない発展は、その管理や査察をますます困難にし、結局全面軍縮はおろか軍備の縮少をすら不可能にするのではないかと云う深刻な不安さえも感じさせつつあります。

まことに憂慮に堪えない現状であります。

この際両国首脳は、世界平和に対する自己の重い使命を考え、国内のあらゆる困難を克服して、相互不信にもとづく力の政策をすて、ベルリン問題の解決には絶対に武力を用いない旨をすみやかに世界に宣言すべきであります。

これに反して、力の政策が継続されれば、その連鎖反応の結果として、局地戦争を招き、その地域の住民を塗炭の苦しみに陥し入れるばかりでなく、やがては意図せざる核戦争にまで発展し、全人類を破滅に至らしめると思います。

われら七人委は核兵器と核実験の悲惨な経験をへた国民として、また、戦争放棄の平和憲法を保持する唯一の国民として以上のことを強く要望致します。

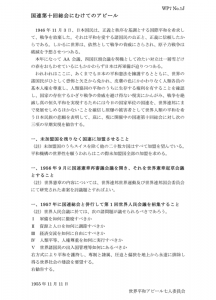

1961年7月28日

世界平和アピール七人委員会