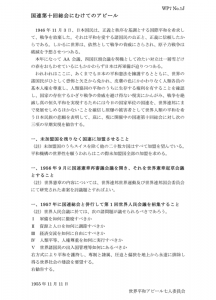

2009年8月7日

世界平和アピール七人委員会

武者小路公秀 土山秀夫 大石芳野 井上ひさし 池田香代子 小沼通二 池内了

今年1月に就任したオバマ米大統領は4月5日にチェコのプラハで行なった演説の中で、米国の歴代大統領の中ではじめて「核兵器を使用したことがある唯一の核保有国として、行動する道義的責任」を認め、「核兵器のない世界の平和と安全を追求する決意」を表明した。これを受け、世界各地で核兵器廃絶の一日も早い実現への期待が高まっている。

世界平和アピール七人委員会は、それにもかかわらず現実には逆行の動きが相次いでいることを憂慮し、被爆国日本が今こそ世界の政府と市民と手を携えて前向きに具体的行動を行なうべきだと考え、以下のとおり呼びかけます。

1 去る7月18日に外務省で開催された日米の外務・防衛当局の「日米安全保障高級事務レベル会合」において、米国が日本に提供している「核の傘」について定期協議を立ち上げる方向で一致したと、報じられている。

また “日本が、米議会が設置した「戦略態勢委員会」に対し、米国が「トマホーク」などの戦術核の一方的な削減・廃棄を進めるべきではないと主張し、戦術核戦力の堅持を求めている”ことが、日本政府関係者によって明らかにされたと報道されている。

さらに、日本政府は、“核兵器の先制不使用を米国が約束することは、日本の安全にとって望ましくない”と、反対しているとも伝えられている。

もしこれらの動きが事実であれば、核兵器に依存し続ける政策であって、核兵器が役に立つという立場になり、世界の潮流に逆行することになる。

2 日本では、衆議院本会議(6月16日)と参議院本会議(6月17日)で、全会一致で可決された「核兵器廃絶に向けた取り組みの強化を求める決議」において、オバマ大統領の決意表明を受けて、「わが国は、・・・世界の核兵器廃絶に向けて先頭に立って行動する責務がある」、「政府は、・・・核廃絶・核軍縮・核不拡散に向けた努力を一層強化すべきである」と確認した。これを受けた麻生首相は、「政府としては、採択された決議の趣旨を体し、決意を新たに取り組む」と所信を述べた。

これは、日本が核兵器と決別する決意の表明であり、核兵器の持ち込みも認められないことになる。日本は、核の傘に依存しない安全保障体制にただちに移行しなければならない。

3 私たち世界平和アピール七人委員会を含め、日本でも海外でも多くの団体と個人が、長年にわたり核兵器廃絶を求め続けてきた。それにもかかわらず、東西冷戦の終結後も核兵器廃絶が実現できなかったのは、既に述べたように、核兵器が役に立つという幻想を持つ人たちがいるためであった。

オバマ大統領は、同じプラハ演説で、「私の生きているうちには、核廃絶が達成できないだろう」、「核兵器が存在する限り、米国は、同盟諸国に対する防衛を保証するために、安全かつ効果的な兵器を維持する」と述べている。

日本を含む米国の同盟国は、これまでの核政策を根本的に転換し、核兵器との決別を宣言することによって、米国の核兵器依存の口実を断ち切らせ、米国の核兵器廃絶への歩みを促進させるべきである。

4 現在、米国では2009年末に発表される予定の「核兵器態勢の見直し」(Nuclear Posture Review)の討議が進んでいる。

2009年10月には広島で、核不拡散・核軍縮に関する国際委員会(ICNND、共同議長:川口順子元外相、ギャレス・エバンス元オーストラリア外相)が開催される。

2010年5月には、オバマ政権発足後はじめての核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議が行なわれる。

これらの場面で、核兵器廃絶という成果を得るためには、核兵器廃絶を求める世界の世論をさらに強化し、各国が、自らの立場に立って

① 核兵器廃絶の実現を促進するための実効的措置 と、

③ 核兵器廃絶後の世界の秩序についての検討と、それに向けての行動

を一層強化していかなければならない。

5 日本においては、政府と国民が協力して、

(1) 核兵器の持込み禁止を明確に含めた非核3原則の再確認

(2) 核の傘に依存しない安全保障政策の樹立

(3) 日本を含めた北東アジアの非核兵器地帯の樹立を目指す積極的行動、あるいはモンゴルに倣った1国非核兵器地帯宣言

(4) 非公然核兵器国を含めた全ての核兵器保有国に、核兵器の先制不使用と非核兵器国への核攻撃の否定の要求

(5) パン・ギムン(潘基文)国連事務総長も提案している核兵器禁止条約締結への呼びかけと貢献

などを速やかに実施していかなければならない。

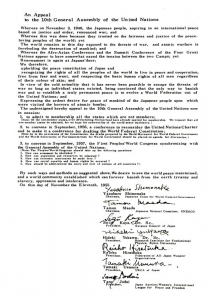

PDFアピール文→ ![]() 98J.pdf

98J.pdf