日本は軍縮に対する態度を、いま世界のまえで問われようとしています。それは、日本の参加した拡大国連軍縮委員会が、三日、再開されるからですが、それだけではありません。

原水爆の被害を現実に体験し、かつ平和憲法を保持する日本が、どのような発言をし、どのように振舞うかは、当然のことながら、国際的な関心事であろうからです。 最近の軍縮委員会は、軍備の縮小を討議するというよりも、軍備の管理について、話合うという感が全般に強いように思われます。しかも一方では、すでに全人類を殺戮してなお余りある核を保有するという大国の間で、大陸間弾道弾迎撃ミサイルや多弾頭ミサイルの開発を中心に核軍備の競争が新たに進行している実状です。まことに異常であり、危険な事態だと申さねばなりません。そしてこうした動きに軍縮委員会の内部には一種の無力感が漂っているとさえいわれます。とすれば、この無力感を一掃し、事態を軍縮への方向に推し進めることが、軍縮委員会の当面する最大の課題でなければなりますまい。いまの時期にあえて軍縮委員会に参加した日本は、最初の任務をここに求めるべきだと思います。

無論、この道は決して容易なものではありませんし、また一つではないでしょう。が、何を措いても、軍縮委員会をその初志に立ち帰らせることが、どうしても必要です。

一九五九年十一月二十日、国連総会は、全加盟国の共同決議で、全面完全軍縮への措置を「できるだけ短期間に」とりきめるよう要望しました。

この決議は、米ソはもとより日本を含めた国連全加盟国による軍縮への厳粛な誓いであり、ひたすらな願いであり、軍縮委員会に対する強い要望でありました。この事実を、国連加盟国である全委員国が想起し、ここから再出発することを新たに決意せねばなりません。そして、この決意をうながす仕事に、日本はまず全力を傾けるべきです。世界の平和は、全面完全軍縮が実現したときに、はじめて確立するわけで、それまでは、だれもが核兵器の「ダモクレスの剣」の下で絶えざる脅威にさらされていなければなりません。

軍縮委員会でとる日本政府代表の態度は、全世界の人々にょって注目されているのみならず、平和憲法を保持する日本国民によって最もきびしく間われているといってよいでしょう。

国際世論と日本国民が投げかけるこの真剣な問いに、政府はまっこうから応えてほしいと思います。

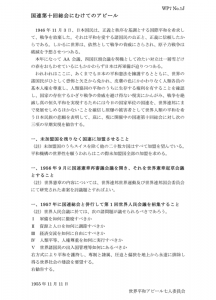

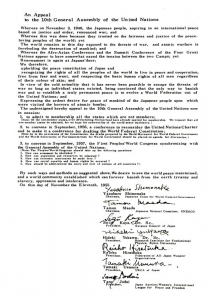

1969年7月3日

世界平和アピール七人委員会