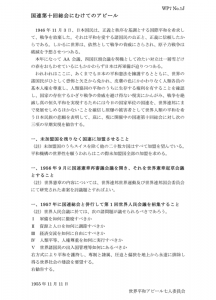

アピール第87号J

2005年11月11日

世界平和アピール七人委員会

伏見康治 武者小路公秀 土山秀夫 大石芳野 井上ひさし 池田香代子 小柴昌俊

事務局長 小沼通二

-創立50周年に当たり、核時代に生きる者の責任として、いまと未来に生きる世界の人々に訴えるー

「世界平和アピール七人委員会」は、50年前、全世界に衝撃を与えた太平洋ビキニ環礁における水爆実験の翌年、核兵器と戦争の廃絶を訴えたラッセル・アインシュタイン宣言が発表された1955年の本日、発足しました。以来、七人委員会は、日本国憲法の平和主義に依拠し、国連の強化と武力によらない紛争解決を基盤とする新しい世界秩序と、核兵器の速やかな廃絶を求めて、86件のアピールを発してきました。

今日、世界は七人委員会発足当時とは大きく変化し、超大国支配による新たな危機とそれを許さない人々の運動の、大きなうねりの中にあります。この状況に対して、私たちは、これまで以上に発言の必要性と緊急性が増していると考え、それを大変残念に思いながら、国連とそのすべての加盟諸国政府にアピールします。それとともに私たちは、日本の、そして世界の市民のみなさんが、同様な訴えを起こしてくださるよう希望します。

1.私たちは、核兵器の速やかな廃絶を求めます。

核兵器は、人類を滅亡に追いやる兵器です。それにもかかわらず、核兵器保有国は核兵器への依存を続けてきました。これに対して人類は度重なる危機に直面しながらも、この60年間、大国の手を縛り、核兵器を使わせませんでした。これは人類の叡智であり、その危険性を指摘し続け、行動した人々の努力のたまものです。

冷戦の終結により、超大国同士の核戦争による人類滅亡の危険は去りましたが、国家のみならず非国家集団への核拡散の懸念も高まっています。その中で核超大国が進める新型戦術核兵器の開発は、核兵器を「使えない兵器」から「使える兵器」に変え、核戦争の危険性を増大させ、核拡散を加速させる動きとなっています。

こうした情勢の中で、私たちは改めて核兵器拡散防止条約の完全実施をめざし、核保有諸国が同条約第六条に決められた通り、核軍備競争を直ちに停止し、核軍縮にむけて、誠実な交渉を開始することを呼びかけます。その上で、2000年の核兵器拡散防止条約再検討会議で約束された核兵器の完全撤廃を、すみやかに実現させるよう求めます。

2.私たちは、世界諸国が、戦力および交戦権を否認し、あらゆる紛争を平和的に解決するよう訴えます。

この50年の間、七人委員会の訴えは、残念ながら、一部の例外を除いていまだに国際社会から受け入れられていません。その上、冷戦後の世界では、諸国内の武力紛争が多発する中で、世界的な規模での国家と非国家のテロリズムの応酬が、世界の人びとの平和に生きる権利を奪っています。

これらの諸紛争においては、圧倒的な軍事力による平和の強制や、「ならず者の処罰」が、紛争の解決に役立つどころか、もっとも弱い立場に置かれている人々の犠牲を強いる結果を生み、不安を恒常化しています。

私たちは、国連とその加盟諸国が、国家間ならびに国内紛争のための、一切の戦争ならびに軍事力の行使の放棄を宣言し、国内紛争当事者を含む違反者に対しては、国際刑事裁判所における法の裁きをうけさせることを勧告します。

3.私たちは、国連とあらゆる国際機関が、市民の運動に敬意を払い、すべての人々が安全を保障され、平和に生きることができるよう、「平和共存」と「平等互恵」を原則にした「多文化共生世界」を目指す改革を進めることを求めます。

七人委員会における私たちの先輩は、世界連邦の理念にもとづく世界秩序の構築を訴えてきました。国際関係において国家が唯一の実力を備えていた当時から、世界は大きく進歩し、いまや国家をもしのぐ市民パワーが成長しました。世界の市民は、ジェンダー、世代、宗教、階級・階層、また各種アイデンティティ集団の平等のもとに、世界各国で活躍しています。

国連が、超大国の主導による一方的なグローバル・ガヴァナンスではなく、市民の平和への努力を根底に据えた、連邦主義の原則にもとづくグローバル・ガヴァナンスの体制を打ち立てるよう訴えます。

以上の三つの訴えを日本から世界に向けて発信するに際し、「世界平和アピール七人委員会」は、この訴えを日本自体が率先して推進することを求めます。そのために、とくに次の三点について、日本国政府に訴えます。

4.私たちは、いま日本が改めて日本国憲法の理念と原則を守り、活かしていくことを強く求めます。

今日、日本国憲法についての論議が盛んになっています。しかしながら、アジアを始め、世界全体を巻き込んだ戦争の反省を踏まえ、再びそうした戦争を起こさせないと誓う日本国憲法は、人類の歴史の到達点であり、世界の人々の願いの結晶です。

私たちはこの世界史的意義を確認し、安易な憲法改定に反対し、いかなる改定が行われる場合でも、「平和的生存権」と「国際紛争の平和的解決」、「戦力不保持と交戦権の否認」の三点については、現行憲法の理念と原則を守り、活かしていくことを求めます。

日本国憲法前文は、日本が「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの安全と生存を保持することを決意し」、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免ぬかれ、平和に生存する権利を有することを確認」しました。

私たちは、日本国政府が、この「平和的生存権」を「人間の安全保障」という形で国際的に唱導し、外交政策の一つの柱にしていることを歓迎する一方で、その根拠である現在の憲法を無視する改憲論が推し進められていることに憂慮の念を禁じえません。

5.私たちは、日本を含めた東北アジア非核兵器地帯の設置を求めます。

日本は平和憲法の原則にもかかわらず、日米安保条約によって、米国のいわゆる「核の傘」を中心とした武力に依存してきました。その中で、日本自身も過大な軍備を抱え、経済のひずみを拡大し、アジア諸国からの批判を受けています。

私たちは、核兵器が役に立つという幻想を棄て、「核の傘」依存の体制を改め、核兵器を持たないことによる安全保障の地域的な取り決めを作っていく原動力となっていかなくてはなりません。私たちは、東北アジア非核兵器地帯の設置により、地域の内発努力と、「平和共存」と「平等互恵」の原則に基き、地域の人々の不安を除去するための政治・経済の協力を進めることが可能になると信じます。

6.私たちは、日本が真にアジアの人々と共に生きるアジア外交を推進していくことを求めます。

日本政府は、外交の機軸を、「対米依存一辺倒」ではなく、「アジア外交重視」を基礎に据えて米国に友好国としての立場を求める外交へと、大きく転換する必要があります。

日本国内の米軍基地は、わが国の国家予算を用いて、遠く中東にまで至るいわゆる「不安定の弧」を視野に入れたアメリカの世界戦略にそって整備されています。横須賀への原子力空母の配備計画も、その一環として強行されようとしています。それは、世界、とくにアジアにおける新たな軍事的脅威となると同時に、テロを誘発しかねません。

私たちは、日本政府が、沖縄、鹿屋、岩国、横須賀、座間など、基地周辺の人々の増大する不安と高まる反対の声をなによりも尊重し、この国の人々と国土の安全にこそ留意した統治を行うことを求めます。私たちは、それがひいてはアジア・太平洋地域に新たな安定の時代を築くことにつながると信じます。

以上、「世界平和アピール七人委員会」は、その50年間のアピールをふまえ、世界平和実現の一助となることを切望して、本日ここに、国連・その加盟諸国・市民に対する三つの訴えと、日本国政府ならびに市民に対する三つの訴えを発表いたします。