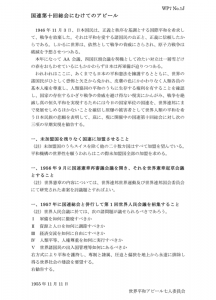

アピール WP7 No.104J

2011年7月11日

世界平和アピール七人委員会

武者小路公秀 土山秀夫 大石芳野 池田香代子 小沼通二 池内了 辻井喬

2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波、東京電力福島第一原子力発電所事故に際して、国内・国外の市民や各国政府から多大の援助、特に福島原発事故の対策については不可欠の技術協力、をいただいている。原発の過酷な事故現場では多数の人たちが日夜対応に当っている。これらすべてのひとたちに対して、心から感謝の意を表したい。

世界平和アピール七人委員会は、天災のなかでおこった人災としての東京電力福島原子力発電所事故について、われわれ日本人と全世界の人々がともに考え、ともに対策を練るべき問題が山積していると考える。日本と世界諸国の市民、学界、言論界そして政府関係者、特に原発はやめられないのではないかと考えている人たち、が真剣な検討を進めてくれることを切望する

1. 東京電力福島第一原子力発電所事故

巨大な地震と津波が襲いかかった東京電力福島第一原子力発電所(以下福島原発と略す)では、人的なまずさが重なり、すべての電源が失われ、6基の原子炉中、運転中の3基でメルトダウンが起こり、停止中の3基の中の1基も含めて4基で水素爆発が起こって、大きく損傷し、空中、地中、海中の環境に多大な放射性物質が放出されるという、起こしてはならない事態を生じ、廃炉にせざるを得なくなった。日本の太平洋岸の原子炉20基と六ヶ所村のウラン再処理工場は、定期点検で停止していた原子炉も含めて、事故発生後すべて運転を停止している。

事故発生から4か月経過した現在でも、発熱を続ける核燃料の安定した制御には至らず、短時間に状況が大きく変わる可能性は低減したとはいえ、新たな水素爆発発生の危険性はなくなっていない。また冷却に使った大量の高濃度汚染水の処理はできないままであり、発電所外への放射性物資の放出も収束できず、事故終息宣言が出せないでいる。何が起きたのかの全貌は、まだわかっていない。

東京電力と経済産業省の原子力安全保安院は、科学と技術のもつ基本的性格と可能性を軽視し、安易に原発利用を進めてきたため、事故発生後適切な対応を速やかに取れず、被害が拡大したといわざるを得ない。

避難を強いられた人たちは、土地と家と、家族のまとまり、コミュニティ内の絆、いつくしんできた動植物、仕事、精神的安心などを突然失うことを強いられ、被曝者を出し、今日でも、今後の見通しをたてられずに不安定な毎日を送らされている。

2.恐怖と欠乏を免れた平和な生活を

日本の市民は、第二次大戦までの日本に対して反省をおこない、日本国憲法前文に世界諸国民が「恐怖と欠乏を免れて平和に生存する権利」を持つことを確認した。

世界平和アピール七人委員会は、1955年の発足以来、不偏不党の立場に立って、世界の平和と繁栄を願って活動を続けてきた。七人委員会が、すべての核兵器と戦争に無条件で反対し、国際協調の下で国連を強化して、新しい世界秩序を打ち立てることを願ってきたのはこのためであった。2009年には「いのちを大切にする世界をめざして」アピールを発表して、「人間の地質圏・生命圏に及ぼす破壊力の自覚の必要性」と「知識開発・権力行使・市場活動の規制の必要性」を強調した。

しかるに日本の現行の危機管理政策は、経済効果とのバランスを優先し、災害被災地の住民、とくに脆弱な立場の市民の平和的生存権を侵害している事実について十分配慮していない。

現在、避難を強制された人たち、その周辺で不安に打ちひしがれながら懸命に生きている人たち、さらに距離が離れているにもかかわらず、外で遊ぶことが出来なくなった子供たち、妊娠中・育児中の女性たち、放射性物質が飛来してきて生産物が売れなくなった人たちなどのことを考えると、彼らの基本的人権が侵されていると考えざるを得ない。

私たちは、“可能な限り”などという安易な言葉は使わず、いつまでも東京電力福島第一原発の被災者との連帯の意識を最優先に考えて、行動していきたい。

七人委員会は、日本列島の地質圏の不安全性を前にして、日本の政府と財界に対して、エネルギー政策の選択において、事故が起きてからの対策以前に、予防原則にのっとった事前の慎重な政策を採用することを訴えたい。

日本列島に住む市民は、自然との棲み分けによる共生をめざすべきである。

3. 安心と安全を破壊する原子力発電所の廃止の具体的提案

原子力発電は、原子炉の中で核分裂によって大量の放射性物質を作り出し、その時の発熱を利用して発電する装置である。運転停止後も、年単位で続く発熱を冷却し続けなければならず、作られた放射性物質は一万年以上管理を続けなければならない。この管理に失敗すれば、理由のいかんを問わず人体を含む環境を汚染する。

実際に、1986年のチェルノブイリ原発事故と今回の福島原発事故によって、大量の放射性物質が環境に放出され、多数の被災者が発生したことを考えると、今後も、天災あるいは人災による過酷な事故が起こりうると考えなければならない。さらに使用済核燃料中の放射性物質の確実で安全な処理・管理方法が見つかっていないこと、核燃料が限りある資源であること、事故が起きた時の経済性を併せて考えれば、原発は将来の安定した安全なエネルギー源と位置付けることはできない。

従って我々は、スイス・ドイツ・イタリヤだけにとどまることなく、全世界の原子力発電所すべての廃止を決定すべきだと考える。

日本における廃止の順序と期限についての具体的提案を以下で述べる。

日本の原子力発電は、1966年に最初の原子力発電所が茨城県東海村で稼働して以来、拡大の一途をたどり31年後の1997年に53基に達した。翌年、最初の原発を廃炉にしてからも新設と廃炉による増減が続き、福島原発が事故を起こした時点で54基だった。規模の拡大は1997年で止まったのだった。現在発電用原子炉数は米・仏に続き世界第3位の規模である。現在建設中・計画中の発電用原子炉が11基あるが、これらがすべて実現したとしても、初期に建設した原発の廃炉が続くことになるので、原子力発電の規模は減少せざるを得ない。これに対して、当初耐用年限を30年、40年としていた原子炉をこの期限を超えて運転継続するという方針が出されている。これらはすべて、従来の安全審査基準に基づいて審査されたものであって、福島原発事故後、政府自身が、基準が不十分だったことを認め、安全審査基準の見直しを進めることにしていることに留意すれば、極めて危険な選択であるといわざるを得ない。

これらを考慮すれば

(1)当初の耐用年数に達した老朽化原子炉は、故障の確率が増加するので、寿命を延ばすことなく廃炉にすべきである。

(2)建設中・計画中の発電用原子炉は、不十分な安全審査基準によって認可されたものなので、直ちに凍結・廃止すべきである。

(3)4つのプレートが集まっていて、数しれぬ活断層が地下にある日本では、地震・津波は避けることができない。活断層の上など危険性が高い原子炉は即時停止すべきである。

(4)福島原発事故が終結できない一つの理由は、一つの敷地に6基の大型原発を設置している過密によるものであった。日本の原子力発電所はほとんどすべて複数の原子炉を持っている。複数原子炉は、削減の順序を決め速やかに規模を縮小すべきである。

(5)これらの基準によって廃止されることにならない原子炉があれば、再び大事故が起こりうると覚悟ができた場合に限り、安全対策について万全の策を講じ、国内・国外の第三者の検証をもとめて承認を得たうえで、設置する地元自治体だけでなく、危害が及びうる範囲の市民の同意を条件として、最短期間運転を続ける。これらの条件をすべて満たすことが出来ないならば、これらの原発の廃止に踏み切る以外ない。

この方式を採用すれば、一番遅い場合でも日本は最新の原発が耐用年数を迎える年までに原発のない国になる。

4. 原発廃止は可能である

福島原発事故直後から、今後も原子力発電所が不可欠だと発言している人たちがいる。彼らは、「安全性を確保したうえで」というが、これは50年以上言い続けてきた裏付けのない言葉にすぎなかった。1950年代から原子力発電を推進してきた経済産業省(と前身の通商産業省)、その外局である原子力安全保安院は、安全確保のために身をひきしめなければならないのに、福島原発事故の全貌が見えていない段階であり、確認された汚染地域が広がりつつある中で、定期検査のために停止中の原子力発電所について、安全対策が確認できたと主張して再稼働実現を目指して地元への圧力を強めている。

日本で初めて原子力発電所を建設しようという問題が起きた1950年代後半に、日本学術会議は学術的視点に立って、耐震性を含む安全性、廃棄物処理、採算性などの検討を進め、問題点を指摘した。政府がこれらの提言を誠実に受け止めれば今日の事故は起こらないで済んだ可能性が大きい。

世界をみれば、再生可能な自然エネルギーの研究・開発・利用は着々と拡大している。過去2年を見れば中国は世界最大の投資を続けているし、原子力大国である米・仏を見ても10位以内の地位を占めている。その中で、日本の状況は微々たるものであって、諸外国との差が大きく広がっている。

これまでの日本のエネルギー政策は、原子力発電を推進してきた人たちの主導権の下できめられてきた。電力会社は発電から送電、電力販売までを扱う地域独占であり、発電に必要な経費は、すべて自動的に電気料金に上乗せされるシステムになっている。日本のエネルギー関連研究開発経費はほとんどが原子力分野につぎ込まれてきた。外部からの再生可能な自然エネルギーの参入は種々の規制によって大部分が阻まれてきた。日本の遅れの原因は制度上のものだったのである。

このたびの原発事故に対して苦悩の中で対応している福島県民が、二度と原発による被災者を出さないために、すべての原発に別れを告げ、再生可能な自然エネルギーの、日本における最先端県を目指す歩みを始めたことを、七人委員会は高く評価し、全面的に支持したい。

しかしこれは福島県民だけの問題ではない。20世紀型の自然支配をめざした大量生産、大量消費、大量廃棄社会を維持し続けるか、自然の脅威を恐れつつ、その恩恵に感謝してこれを利用する21世紀、22世紀を目指すかの、日本全体の、そして世界的選択の問題である。

われわれ世界平和アピール七人委員会は、将来に向けたエネルギー政策を速やかに進めるために必要な手順を提言したい。

(1) 再生可能な自然エネルギーの研究・開発・利用の速やかな拡大を優先して進める。大型化・集中化・一様化から、小型化・分散化・多様化への転換をはかり、これを支えるための種々の規制の撤廃を進める。

(2) 日本では、市民と企業の間に省エネルギー意識が急速に浸透しつつある。電力使用量の一層の削減、省エネルギー機器の採用・普及によるエネルギー効率の向上、電力使用時間の分散化の徹底、自家発電の推進によって電力使用のピークを大きく減少させる。

(3) 前2項の拡大とともに、残存原子力発電所の運転期間を短縮が可能になるし、させなければならない。

日本での電力不足は、一年のなかで、夏の短期間の午後の数時間の電力使用ピークの問題なのである。エネルギーはほしいだけ作るという経済論理でなく、利用できる範囲で生活すると考え、市民の平和的生存権を優先させることが大事である。

歴代の自民党政権は、日本は核兵器製造の能力を持つが、その政権が続く間は造らないといい続けてきた。そのうえで、原子力発電を拡大し、大量のプルトニウムを保有し、ウラン濃縮技術も手に入れた。この政策は、核兵器の有用性に裏付けられた核の傘への依存とともに、海外から日本の意図について長年の間、疑惑の目で見られてきた。原子力発電からの離脱に向け舵を切れば、この疑惑を払拭することも可能になる。

5. 原子力発電所へのIAEAの関与の一層の強化を

国連の専門機関として1957年に発足した国際原子力機関(IAEA)は、原子力平和利用に貢献し、軍事利用への転用の防止を確保するために活動してきた。1986年4月26日に発生したチェルノブイリ原発の事故では、放射性物質の放出は事故の10日後に収束でき、4か月後の8月25日から29日までIAEAが主催してウィーンで専門家会議を開催し事故を分析した。

われわれは、福島原発事故発生に際し、意見の違いを乗り越えて、速やかな収束にむけて国内・国外の全面的な協力が進められることを希望し、批判を控えてきた。しかし事故発生後4か月経過した今日になっても、遺憾ながら事故の実態を分析できる段階になっていない。

東京電力と原子力安全保安院の事故に対するこれまでの対応を見ると、見通しのない、その場しのぎの極めて歯痒いびぼう策の繰り返しが多く、最も楽観的な期待を事実であるかのように述べ、次々に予測が外れ、後手に回り、起こしてはいけない被害を拡大させた。

日本では原子力基本法に公開の原則が決められている。それにもかかわらず、東京電力と原子力安全保安院の透明度は極めて低く、実態がなかなかみえず、刻々と変わる状況に対し市民が適切な判断をすることは非常に困難だった。東京電力と政府は、市民を信頼して、不明なことは不明とし、危険は危険として、事故の状況と将来への見通しを速やかに公開しなければならない。

原子力発電所の事故の影響は、国境を越え、領海内にとどまらず波及することを考えれば、対策は本来当事者に任せるだけでなく、国内・国外の英知を結集して当たるべきである。

IAEAは、平常時から、安全性について科学技術的側面と社会的側面についての国際的基準を作成し、軍事転用の可能性についての現地査察にとどまらず、各国の原子力平和利用の大型施設の情報把握を一層強化していくべきである。さらに万一原発事故が起きた場合には、要請を受けてから助言をし、協力し、情報を収集して加盟国に報告することにとどまらず、主体的に国際専門家チームを組織し、事故の完全収束にむけて、全面的な処置の中心になる体制を整えていくようIAEA ならびに加盟各国に希望する。

なお我々七人委員会は、現在日本を含めた各国で進められている原子力発電所輸出の動きは、輸出先国に原発事故による過酷な被害の可能性を輸出することになるので、行うべきではないと考える。また持続可能な自然エネルギー研究・開発・利用の国際協力こそ積極的に強化すべきだと訴える。

6. 結び

日本は3.11東日本大震災における東京電力福島第一原発爆発の人災を経験することで、広島・長崎・ビキニにおける核の軍事利用の被災国であることに加え、平和利用の原発の被災国となった。

世界平和アピール七人委員会は、日本の多くの市民と思いを共有して、核の軍事利用の廃絶とともに原子力発電所を全廃する世界に向かう道を歩むことを、日本および全世界の良識ある市民とリーダーとに求めるものである。

以上

PDFアピール文→  104j.pdf

104j.pdf

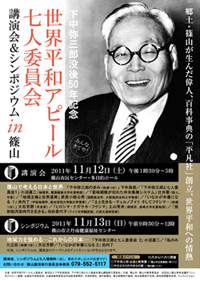

世界平和アピール七人委員会の2011年講演会は、委員会創立者であり、世界連邦の提唱者でもあった下中弥三郎(元平凡社社長)の没後50年を記念して、下中弥三郎の生まれ故郷、兵庫県篠山市で開かれることになりました。

世界平和アピール七人委員会の2011年講演会は、委員会創立者であり、世界連邦の提唱者でもあった下中弥三郎(元平凡社社長)の没後50年を記念して、下中弥三郎の生まれ故郷、兵庫県篠山市で開かれることになりました。

井上ひさしさんが、さる4月9日に亡くなられた後、1人欠員になっていた委員に、詩人で作家の辻井喬さんが9月6日に参加されることが決まりました。

井上ひさしさんが、さる4月9日に亡くなられた後、1人欠員になっていた委員に、詩人で作家の辻井喬さんが9月6日に参加されることが決まりました。