2015年12月20日

世界平和アピール七人委員会

武者小路公秀 土山秀夫 大石芳野 小沼通二 池内了 池辺晋一郎 髙村薫

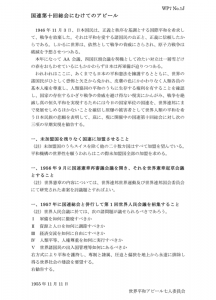

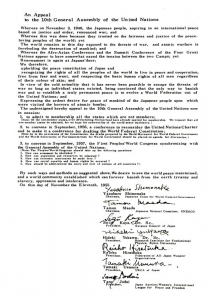

世界平和アピール七人委員会は、下中弥三郎 植村環 茅誠司 上代たの 平塚らいてう 前田多門 湯川秀樹の7名によって60年前の1955年11月11日に結成され、この日に「国連第10回総会に向けてのアピール」を発表し、国連と各国首脳に送付した。これは、その4か月前の7月9日に湯川も参加して発表されたラッセル・アインシュタイン宣言を受け止め、国家を単位とする国連を超えた世界秩序の実現に向けて国連改革・発展を呼びかけるものであった。

それ以来、委員を務めた者は31名を数え、人道主義と平和主義に基づき不偏不党の立場から、世界の一人ひとりが恐怖と欠乏なく平和に生存できる社会の実現を目指して発表してきた国内外へのアピールは118件に及び、2004年以降は毎年国内各地で講演会を開催してきた。私たちのこれまでの主張には、今日でも繰り返したい内容が積み上げられている。

今日、世界は安定を欠き、中東では、ヨーロッパ諸国による植民地支配の残渣が解消されることなく、長年の被圧迫者の不満が噴出し、関係者の利害が錯綜している。その中で大国による紛争地域への利己的な武器供与を含む行動が続き、国家と非国家によるもつれあいの破壊活動が相次いで、世界各地に恐怖と憎悪が広がっている。報復の連鎖は、恐怖と無関係に生きることができる安全・平和な世界につながる道ではない。一方、東アジアでは、日本の戦争責任について、いまなお共通の歴史認識をもつに至らず、冷戦の終結は遅れたままで、国家間の真摯な対話が成り立っていない。

しかし、世界は時代と共に次々に変革を重ねてきたのであって、現在の不安定な状況が、いつまでも継続することはありえないと考える。変化の兆しを見逃すことなくとらえるためには、歴史を踏まえて、未来を見通していかなければならない。

第二次世界大戦から70年経過した今日、日本では、国民に誠実に説明して納得を求めることなく、日本国憲法も国会も無視し、主権者の国民の意向と無関係に、まず外国への約束を重ねて既成事実をつくる政治が強行されるという異常事態が続いている。

世界の中で、日本と日本人は、日本国憲法、そして国連憲章の基本理念である“国際紛争を平和的手段によって解決する”姿勢を堅持すべきであって、特定国への過度の依存と癒着を解消し、自立することが必要である。日本は“武力による威嚇または武力行使”を放棄し、交戦権を認めていないのだから、全世界から信頼される道を歩み、恐怖のない安全な世界の樹立に向けて主導的に貢献するために有利な立場に立っているはずである。そのためにも日本は、人口激減が進行する中で本来実現不可能な軍備増強、外交軽視路線を続けることを速やかに転換すべきである。

日本は、近隣諸国との間で、科学技術、教育、文化、スポーツ、経済などの協力・交流を強め、相互理解を増進することを積極的に進めて、政治の世界における不信関係、敵対関係を速やかに解消させるために貢献することが必要である。国民の多数が自ら考え続け、発言し、行動していけば、アジアの平和は実現できると私たちは信じている。

戦争は最大の環境破壊であり、いかなる戦争も非人道的である。安心して平和の中で生きていける世界は現実の目標であるが、願望だけでは実現できない。私たち一人ひとりが具体的に一歩ずつ歩みを進め、できるところから基盤を拡大していくべきである。

我々七人委員会は、創立60年の機会に、武力に依存しない平和な世界の実現を目指してこれからも努力を続けていくことをあらためて宣言する。

PDFアピール文→ ![]() 118j.pdf

118j.pdf