2016年11月2日

世界平和アピール七人委員会

武者小路公秀 土山秀夫 大石芳野 小沼通二 池内了 池辺晉一郎 髙村薫

私たちは、南スーダンへの自衛隊派遣を直ちに中止し、派遣部隊を速やかに国外に退去させるべきだと考える。

政府は2016年10月25日に、10月までとされていた南スーダンへの自衛隊派遣期間を2018年3月まで延長した。これと同時に、首都ジュバを含めて各地で武力衝突や市民の殺傷が頻発している中で、撤退しない理由として、「派遣継続に関する基本的な考え方」を内閣官房、内閣府、外務省、防衛省の連名で発表した。

この発表では、「駆けつけ警護」任務を追加しようとしていたのだが、対応できる情勢ではないため、11月に予定されている第11次要員の出発直前まで決定を延期せざるを得なかったのだと思われる。

自衛隊員は日本国憲法第99条によって国家公務員として憲法擁護義務を負っている。日本国憲法は、戦力を保持せず、国の交戦権を認めていない。自衛隊は他国の軍隊に劣らない武装をしていても戦力を行使できず、軍隊ではなく、専守防衛に徹してきたのもそのためである。

この日本国憲法の基本原則のもとで国連の平和維持活動(PKO)に協力するために作られたのがPKO参加5原則だった。

南スーダンに2011年以来自衛隊の司令部要員を派遣し、2012年から施設部隊を派遣している日本政府は、現在でもこのPKO参加5原則の下で派遣していると言明している。実際、派遣されてきた陸上自衛隊は施設建設維持が任務であって、荒廃した国土の道路や橋梁の復興支援の任に当たってきた。

ところが、国連安全保障理事会は、今年7月南スーダンの首都ジュバで起きたキール大統領派とマシャール前第1副大統領派の間で起きた激しい戦闘を見て、より積極的な武力行使の権限を持つ地域防護部隊4000人の派遣を8月に決定した。この決定は、PKO 5原則の第1項にある「紛争当事者間で停戦合意が成立していること」が満たされていないことを明白に示している。事実、マシャール氏は10月26日「首都攻撃も辞さない」と宣言しており、停戦合意が崩壊していることは明らかである。支援活動を続けてきた日本のJICA(国際協力機構)が、活動を中断し国外退去を余儀なくされたことも停戦が行われていないためである。

日本政府は、いわゆる「駆けつけ警護」の役割も持たせる普通科部隊を、短期間の訓練によって派遣する計画だが、それは実施すべき選択ではない。PKO参加5原則によって、武器使用は必要最小限度という条件があるため他国の軍隊と同じ活動はできないし、相手は日本国憲法にしばられることがないのだから、どう考えてもこのままの継続はありえない状況だといえる。

内閣府が3年に一度ずつ行ってきた世論調査の最近の結果を見れば、自衛隊の災害救助活動は評価されているけれど、PKO活動の拡大は支持されていない。

日本政府は、派遣延長ができる状況ではないので、「日本の自衛隊は軍隊でないため、地域防護部隊への参加はできない。PKO参加5原則が安定して満たされる段階になれば施設部隊を現地に戻し積極的に復興に貢献させる」と宣言して、活動を直ちに停止させ、いったん国外に撤収させる方法を直ちに検討しなければならない。

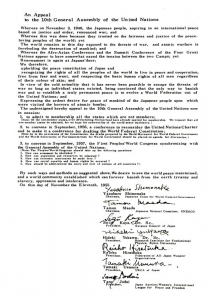

PDFアピール文→ ![]() 122j.pdf

122j.pdf