事務局通信を始めます

50年余の歴史を数える「世界平和アピール七人委員会」ですが、世の中のテンポが速くなり、委員の皆さんの活動も多彩で、みんな忙しくなりました。

なかなか見えないその活動を、広く知っていただくために、事務局がお手伝いし、ご案内をお送りすることにしました。事務局も手弁当での活動で、十分なご案内はできませんが、七人委員会と委員の活動を生かすために、参考にしてください。

・2009年を核廃絶の年に

アピールへの共感広がる

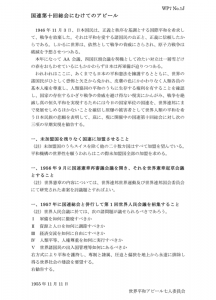

世界平和アピール七人委員会は、8月7日、通算98本目になるアピール「核兵器廃絶実現への日本の具体的行動を呼びかけるアピール」を発表しました。

この4月、オバマ米大統領は米国の最高指導者として初めて「核兵器を使用したことがある唯一の核保有国として、行動する道義的責任」を認め、「核兵器のない世界の平和と安全を追求する決意」を表明しました。

そこで求められているのは、被爆国・日本の積極姿勢です。

アピールでは、今年秋に予定されている米国政府の「核兵器態勢の見直し」(Nuclear Posture Review)に向けて、日本政府が「戦術核の一方的な削減・廃棄を進めるべきではない」とか「核兵器の先制不使用を米国が約束することは、日本の安全にとって望ましくない」とか主張していることへの異論を表明しました。

「核廃絶」は「核の傘」と「核抑止」を前提にしては成り立ちません。ぜひアピールをお読み下さい。

→ https://worldpeace7.jp/modules/pico/index.php?content_id=28

・「土山インタビュー」をお読み下さい

今年の8月、広島と長崎の原爆忌では、オバマ演説を受けながら、「核廃絶」を求める平和宣言が読み上げられました。

七人委員会の委員の一人、土山秀夫さんは、医学生として原爆を体験しました。その貴重な証言がインターネットの「日経ビジネス」に掲載されました。作曲家で指揮者の伊東乾さんの「常識の源流探訪」というコラムに掲載されたもので、伊東さんによるインタビューです。

ぜひ、ご覧下さい。

「医学生として原子野で見た長崎」

→ http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20090810/202138/?P=1

「『東アジア非核圏』のEUにも勝る経済可能性」

→ http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20090817/202599/?P=1

「緩やかに弧を描いて並んだ医学生たちの遺骨」

→ http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20090820/202961/

・池田さんがすてきなブログを始めました

七人委員会の委員、池田香代子さんが「感じた、動いた、考えた 池田香代子のブログ」を開設しました。

→ http://blog.livedoor.jp/ikedakayoko/

池田さんはご存じ、「ソフィーの世界」、ケストナー、グリム兄弟などの翻訳、「世界がもし100人の村だったら」シリーズで知られる翻訳家。「できるだけ毎日更新」とのことで、7月始めに開設、時事問題はもちろん、マイケルジャクソンから、酒井法子さんの話、タヒチの「友人」(?)の話まで、幅広い楽しいブログになっています。

ぜひ「お気に入り」に登録を!

・2009年の11月講演会は名古屋を中心に…

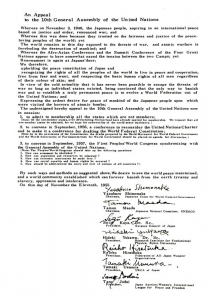

世界平和アピール七人委員会は、1955年11月11日の発足を記念して、新体制で活動を再開した2004年以来、毎年11月に講演会を開催してきました。

今年は、11月7日(土)の午後6時30分から名古屋商工会議所大会議室で、七人委員会・名古屋青年会議所・中日新聞社主催の講演会を開きます。併せて、それぞれの委員が出席する関連講演会が6日(金)から9日(月)にかけて開かれる予定です。詳細が決まりましたらまたお知らせします。ぜひご参加ください。