作成者別アーカイブ: wp7

アピール「国民不在の政権奪取ゲームに躍らされてはならない」を発表

「国民不在の政権奪取ゲームに躍らされてはならない」と題するアピールを発表しました。

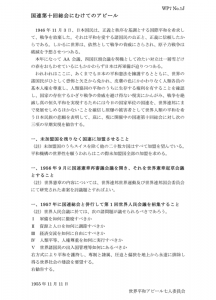

2017 127J 国民不在の政権奪取ゲームに躍らされてはならない

2017年10月7日

世界平和アピール七人委員会

武者小路公秀 大石芳野 小沼通二 池内了 池辺晉一郎 髙村薫 島薗進

安倍晋三首相の臨時国会冒頭解散から10月22日の衆議院選挙に向けて、日本の国のかたちの根幹が、日に日に戦後最大の激動を続けている。

安倍首相は、南スーダン国連平和維持活動(PKO)の日報隠蔽などに見られる情報操作によって国民の判断を誤らせたこと、森友学園・加計学園に見られる政治の私物化・不公平化と、国民とその代表機関である国会への説明を拒否したことによって人間性が欠如した政治家であることを露呈した。

私たち世界平和アピール七人委員会は、日本国憲法の下で積み上げてきた国のかたちを、特定秘密保護法、安全保障関連法、「共謀罪」法によって根本から否定する立法の、相次ぐ世論無視の下での強行を、既成事実として認めることはできない。

自衛隊が集団的自衛権を含めて米軍の傘下で一体化した活動を行っている現状が、日本国憲法の前文と第九条の一、二項と矛盾しているからといって、直ちに現行憲法に自衛隊を明記し、国民投票を目指そうとする動きは、日本人が70年間大切に積み上げてきた民主主義への思いとまったく相容れない。いまここで現行憲法に手を加えなければならない必要はどこにもない以上、改憲は無用であり、無用なものを押し通す勢力に対しては、あらゆる力を結集して阻止していかなければならない。

与党勢力に立ち向かうはずの野党が、集団的自衛権行使の容認、安全保障関連法容認、憲法改定賛同の動きを顕在化させた与党の補完勢力と、これを否定する護憲勢力に分かれているのが実情である。従って、この状況は、3つの勢力からの選択の選挙ではなく、民主主義を大切と思い歴史の流れを進める勢力と逆行させる勢力の2者からの選択と考えなければならない。

私たちは、一人一人の基本的人権が尊重され、武力行使に訴えることがなく、立法・司法機関が行政機関とのバランスを回復する日本を目指したい。また、互いの生き方や歴史的背景を認め合って一歩一歩進む世界にしていくことに努めたい。

PDFアピール文→ ![]() 127j.pdf

127j.pdf

世界平和アピール七人委員会 in 鎌倉

2017年11月16日(木) 午後2時〜6時(開場1時半)

鎌倉芸術館小ホール

![]() 壊してはいけない日本国憲法

壊してはいけない日本国憲法

詳しくは下記をご覧ください。

> http://kamakura9-jo.net/

今月のことばにNo.36「平和を目指す宗教団体の国際連携について」を掲載

島薗進さん新委員に

2017年7月20日に、2004年以来委員を務められた土山秀夫さんが辞任され、宗教学がご専門の島薗(しまぞの)進さん(上智大学教授)が委員に就任されました。島薗さんのプロフィールは

→ https://worldpeace7.jp/?page_id=90

をご覧ください。土山さんは同日名誉委員になられました。

アピール「核兵器禁止条約採択を心から歓迎する」を発表

「核兵器禁止条約採択を心から歓迎する」と題するアピールを発表しました。

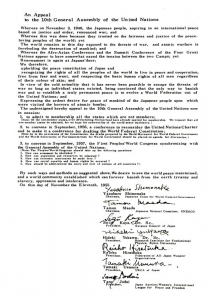

2017 126J 核兵器禁止条約採択を心から歓迎する

2017年7月10日

世界平和アピール七人委員会

武者小路公秀 土山秀夫 大石芳野 小沼通二 池内了 池辺晋一郎 髙村薫

私たち世界平和アピール七人委員会は、核兵器禁止条約交渉会議のホワイト議長をはじめ、今回の条約成立に力を尽くしてきた諸国と国際赤十字、多くのNGO、そして広島・長崎の被爆者、世界各地の核実験の被害者の長年の尽力に心から敬意を表する。

この条約が国連加盟193か国の3分の2に近い賛成122票、反対1票、棄権1票で採択されたことは、核兵器廃絶に向けての大きな一歩であり、長年にわたりその実現を願い、努力を続けてきた被爆者、日本国民にとっても大きな喜びである。

大量破壊兵器である核兵器の持つ非人道性は議論の余地がなく、放出される放射線の影響は目標にとどまらず地球全体に広がり、長期間にわたって被害を与え続ける。日本国政府が戦争で核兵器を使用された唯一の国として貢献できる機会に自ら背を向けて退席し、国連本部外で行われた核兵器保有国と核の傘に固執する少数国の会合に参加し、さらに「条約には署名しない」と改めて表明したことは、歴史に残る汚点であり、核兵器廃絶を目指す世界の人たちに対して恥ずべき行動だった。

自らの核兵器保有と核の傘依存を続ける一方で、他国の核兵器開発の糾弾を続けることは、非難の応酬を加速させるばかりか、核兵器使用の危険性を増大させ、国民の安全保障を損なうものであって、核兵器廃絶への道ではない。私たちは、日本国政府を含む不参加国が態度を変えて、現在と将来の世代のために、核兵器のない世界を実現させるこれからの行動に参加することを求める。

PDFアピール文→ ![]() 126j.pdf

126j.pdf