長崎大学核兵器廃絶研究センターなどと共同

世界平和アピール七人委員会は、2013年度の講演会を11月30日(土)、長崎市の長崎原爆資料館ホールで開かれた。

テーマは、共催の長崎大学核兵器廃絶研究センター、核兵器廃絶長崎連絡協議会との協議で決まった「核抑止論と世界」で、講演とシンポジウムが行われた。

「核抑止論」は、相手に耐えがたい報復力の脅しや警告を示すことで恐怖心を起こさせることで、攻撃を思いとどまらせ、自国の安全を図ろうという考え方。米、ロ、英、仏、中の5核大国のほか、核保有国のイスラエル、インド、パキスタン、北朝鮮や、米国の「核の傘」の下で平和と安全を保っている、とする日本なども、この考え方に立っている。

今回の講演会では、この核抑止論に切り込もうと、長崎大学核兵器廃絶研究センター、核兵器廃絶長崎連絡協議会との共同主催で、委員のほか、長崎大学核兵器廃絶研究センターの梅林宏道センター長も講演、パネルディスカッションにも加わった。

会の冒頭では11月25日に亡くなった委員の辻井さんの追悼が述べられた。

▼核の傘は狭まっている・・・

最初の講演は土山秀夫委員。.土山さんは「日本は核廃絶をいいながら、米国の『核の傘』の下にある。米国はこの『拡大核抑止』を提供してきたとしており、この核抑止論の打破なくして、核廃絶はない。1969年の秘密文書では『当面の間、日本の核武装はないが、今後、核兵器製造についての技術的、経済的ポテンシャルを確保する』とし、この方針は引き継がれている。その後、日本政府は核の傘について米国に要請をしたりして、事実上、自分が頼み込んで核の傘をいっているというのが現実だ」と強調した。

そしてさらに、「いま国民の70-80%が核の傘は必要だといっている。不安解消のためには『北東アジア非核兵器地帯構想』がある。核の傘から脱却するために、寄付を募って国民に構想を広く知らせる新聞の全面広告などを考えたらどうだろうか」と提案した。

つづいて、梅林宏道氏が「進行中の国際交渉に見る抑止論」と題して講演した。梅林さんは米国での核抑止論と同盟国での拡大抑止論の歴史をたどりながら、「米国の核政策はオバマ政権の下で変化している」と説明、「オバマ政権は今年6月、初の核政策指針を発表、現在の核の脅威は最も差し迫った極限的危険は核テロリズムだとし、主たる脅威には核兵器は無用、有害だと考えている。ジュネーブの『多国間核軍縮交渉を前進させるための国連作業部会』(OEWG)は非核兵器地帯設立に向けて適切な行為をとるべきだとする勧告文書を出した」と報告、「拡大核抑止論への包囲網は狭まっている」と強調した。 講演の最後に武者小路公秀委員が「核廃絶はなぜまだできないのか」と題して講演した。武者小路さんは、1648年のウエストファリア条約以来の「防衛」体制について、歴史をたどり、覇権国によっての抑止の誤算を説明しながら、「私たちは、これから、人民の『安全』を中心に発想転換しなければならない。科学と技術を混同してはならない。原爆と原発の全廃は人類の倫理的な決断で、『核廃絶』は人類の知恵の選択だ」と強調した。

▼「科学と技術」にも課題

講演の後、講演した3人に、池内了、池田香代子、大石芳野の3委員が加わって、小沼通二委員の司会でパネルディスカッションした。

池内さんは「核廃絶問題もいまの課題と結びつけた上で、いまの政権の姿勢に問題提起していかなければ、と思っている。武者小路さんが、科学と技術の分離が必要だといわれたが、科学に属しているものも『便利』を追求するものではない。世界平和と科学と技術の分離を突き詰めて考えてみたい。秘密保護法の問題など日本は遅れている」と指摘した。 また、池田さんは、「講演を聴いて思うのは、核抑止の考え方では核廃絶は難しい、ということだ。核抑止論は『やったらやり返す世界』だからだ」と話した。

大石さんも「話を聞いて改めて日本は遅れている、と思った。日本の場合、広島、長崎のほかに沖縄を見逃せない。ケネディ新大使へのフィーバーにも違和感を持っている。秘密保護法など、実に問題だ」と話した。

こうした中で、梅林さんは「科学と技術の分離は必要だ。科学にもっと懐疑的になって、社会的に考えなければならない。大変な費用がかかる最先端科学の問題もある」、武者小路さんは、「米国にもオバマの米国もCIAの米国もある。議会もコントロールしたり論文も市場化されていたりする。全部まとめて考え、人間らしい世界にしなければ…」、土山さんも「核の問題は、安保にもなく、ガイドラインの中に一行あるだけで、北東アジア非核化構想と切り離すことは可能だ。外務省と話すと、必ず出てくるが難しいという。これを突破しなければならない」などと議論が闘わされた。

最後に司会の小沼さんが「いま大切なのは、やっぱり広島、長崎の実相を世界に広めることではないか。いま、最初は物理学者が8割を占めていたパグウオッシュ会議も、世代交代して社会科学者が増え、マジョリティになっている。先日開かれた年次大会で、2015年の年次大会は長崎でということが決まった。『難しい。ネックがある』と言っている限り前には進まない。一人一人できることは何か考えていかなければならない」と締めくくった。

最後に「核廃絶長崎連絡協議会」の調漸(しらべ・すすむ)会長が「難しい問題は語らない、という傾向が強いが、そうではいけない、ということが言われた。学生諸君も行動的になってきた。これからもいろいろ取り組んでいきたい」と閉会の辞を述べた。

× ×

なお、長崎新聞12月1日付は、この集会を「北東アジア非核で勧告文 軍縮諮問委 国連事務総長に」の見出し、カラー写真入りで梅林センター長が述べた「国連の軍縮諮問委員会は、国連事務総長に対し、北東アジア非核兵器地帯設立に向けて、適切な行動をとるべきだ、とする勧告文書を出した」とニュースにした。

(了)

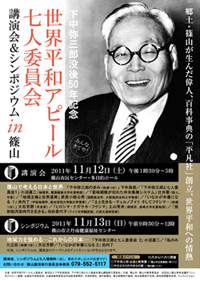

世界平和アピール七人委員会の2011年講演会は、委員会創立者であり、世界連邦の提唱者でもあった下中弥三郎(元平凡社社長)の没後50年を記念して、下中弥三郎の生まれ故郷、兵庫県篠山市で開かれることになりました。

世界平和アピール七人委員会の2011年講演会は、委員会創立者であり、世界連邦の提唱者でもあった下中弥三郎(元平凡社社長)の没後50年を記念して、下中弥三郎の生まれ故郷、兵庫県篠山市で開かれることになりました。 井上ひさしさんが、さる4月9日に亡くなられた後、1人欠員になっていた委員に、詩人で作家の辻井喬さんが9月6日に参加されることが決まりました。

井上ひさしさんが、さる4月9日に亡くなられた後、1人欠員になっていた委員に、詩人で作家の辻井喬さんが9月6日に参加されることが決まりました。