作成者別アーカイブ: wp7

今月のことばにNo.25「慰霊と謝罪の狭間―オバマ氏被爆地訪問に思う」を掲載

今月のことばにNo.24「水俣病と福島原発事故」を掲載

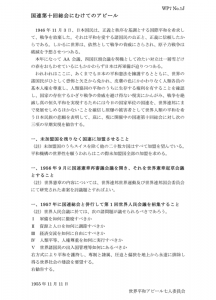

アピール『大規模災害対策に名を借りる緊急事態条項追加の憲法「改正」の危険性』を発表

『大規模災害対策に名を借りる緊急事態条項追加の憲法「改正」の危険性』と題するアピールを発表しました。

2016 121J 大規模災害対策に名を借りる緊急事態条項追加の憲法「改正」の危険性

2016年4月25日

世界平和アピール七人委員会

武者小路公秀 土山秀夫 大石芳野 小沼通二 池内了 池辺晋一郎 髙村薫

安倍晋三首相は、今年7月に行われる参議院選挙を前にして、自民党および改憲に同調する政党に3分の2以上の議席を確保させ、憲法「改正」を実現させる狙いを公言している。その中で、国外からの武力攻撃や国内社会秩序の混乱、大規模自然災害等に対応するための「緊急事態」条項を新設する「改正」からやるべきだという議論が有力だと述べている。日本国憲法第99条によって憲法を尊重し擁護する義務を負っている首相は、この義務と国民主権を完全に無視し、三権分立の立法機関である国会を軽視する言動を重ね、戦後70年を超えて積み重ねてきた国の形を強引に変更し続けている。

自民党憲法改正草案第九章「緊急事態」を見れば、第98条(緊急事態の宣言)第1項で、「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる」と規定し、緊急事態の宣言が発せられたときには、第99条(緊急事態の宣言の効果)第1項で、「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる」とあり、同条第3項で、「何人も、・・・国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても・・・基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。」とし、同条第4項で、「宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期・・・の特例を設けることができる」としている。

「法律の定めるところにより」と7回書き、「閣議にかけ」、基本的人権を「最大限に尊重」するように見せているが、実際には緊急事態宣言の範囲は、「等」、「その他」と書くことによって、何らの制限なく決めることが可能になっている。そして宣言を発したあとでは、政府は立法機関を無視して「法律と同一の効果を有する政令を制定でき」、自由な財政支出が可能になる。基本的人権は、どこまでも制限でき、緊急事態の期限の延長も意のままになり、国の指示に対する批判や異論は許されなくなる。これでは、日本国憲法が国民に保証している基本的人権と、主権者である国民が政府に負わせている制約のいかなる項目も、例外なく否定できることになる。これこそナチスのヒトラー政権が、ワイマール憲法のもとで合法的に権力を獲得し、第2次世界大戦の敗戦まで独裁を続けた方式であって、自民党憲法改正草案はその踏襲を可能にするものである。

大規模自然災害はこれまで繰り返し起きてきたし、これからも必ず起こる。これらに対しては、経験に基づいて災害対策基本法(1961年、2013年改正)はじめ、個々の法律を整備して対応してきた。これを憲法改正によって首相のもとに権限を一元化し、地方自治体の長に指示する方式に変えるのは、有害である。5年前の東日本大震災を見ても、事態がつかめていない中央からの指示には、不適切・有害なものがあったことが明らかになっている。必要な権限は現場が分かる現地に任せてそれぞれの状況に合わせた速やかな対応を可能にし、政府は支援に徹する地方自治の強化こそが向かうべき方向である。

これに比べて、「外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱」は、人為的・社会的行為なのだから、起こさせない政治が求められる。外部からの攻撃など緊急事態が起こり得ることを言い立てるのは、国の軍事化を促進するために使われてきた常套手段である。相手の挑発的行動に対する自衛のための防衛力強化というのは、双方が使う言葉であって、結果において軍拡競争が続き、緊張を高め、偶発的衝突の可能性を増大させてきたことは歴史が示している。報復の連鎖が解決につながる道でないことは明らかなのだから、世界に敵を作らないことを国是としてきた日本が取るべきでなく、支持すべきでもない政策である。

外務省は2015年10月4日に、「9月には、ISIL機関誌において、インドネシア、マレーシア、ボスニア・ヘルツェゴビナの日本の外交使節(大使館等)を攻撃の対象候補として、言及したことがあります」と渡航者に「注意喚起」した。これは歴史的にイスラム諸国と敵対関係になかった日本の首相が、イスラム諸国を敵に回しかねない演説を行ない、「テロと戦う」有志連合に加わり、イスラエルとの軍事協力を進めていることと無関係ではない。5月に予定されている伊勢志摩サミットや7月の参議院選挙を前にして、不測の事態が起こる可能性があるという懸念を誰も否定できない。しかしそのために憲法改正が必要であるという議論にも根拠がない。万一の場合に必要ならば、法律改正を提案すればよいのである。

少子高齢化、財政赤字が慢性化している日本が軍事大国を目指すことは不可能であり、世界に敵を作らない戦争放棄を憲法の基礎としていることから見ても誤りなのである。特定国との絶対的つながりを続けることをやめて、意見と立場の違いはすべて話し合いで解決することに徹すれば、国際紛争の調停を行うことが可能になり、防衛力を強化せず、平和と安定と繁栄への道が開けることになる。これこそが、憲法を受動的に守るのでなく、その理念を積極的に広げ、発展させる道である。

世界平和アピール七人委員会は、緊急事態条項の追加は最悪の憲法「改正」であるとみなし、日本国憲法が依拠する平和主義・国民主権・基本的人権の尊重のために全力を尽くすことを改めて誓う。

PDFアピール文→ ![]() 121j.pdf

121j.pdf