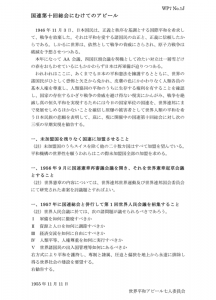

作成者別アーカイブ: wp7

今月のことばにNo.34「朝鮮の核開発と日本の選択」を掲載

アピール「テロ等準備罪に反対する」を発表

「テロ等準備罪に反対する」と題するアピールを発表しました。

2017 124J テロ等準備罪に反対する

2017年4月24日

世界平和アピール七人委員会

武者小路公秀 土山秀夫 大石芳野 小沼通二 池内了 池辺晋一郎 髙村薫

今年、私たちは日本国憲法施行から70年を迎える。その憲法19条が保障している国民の精神的自由権を大きく損なう「共謀罪」新設法案が、国会で審議入りした。犯罪の実行行為ではなく、犯罪を合意したこと自体を処罰する共謀罪は、既遂処罰を大原則とする日本の法体系を根本から変えるものであり、2003年に国会に初めて上程されて以降、たびたびの修正と継続審議を経て3度廃案となった。それがこのたび、「テロ等準備罪」と名称を変えて4度目の上程となったものである。

2000年に国連で採択され、2003年に発効した「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(国際組織犯罪防止条約)」を批准するに当たって、同条約の第5条に定められた「組織的犯罪集団の二人以上が犯罪行為への参加を合意したことを犯罪とするための立法措置」を満たす共謀罪の新設が必要、というのが政府の説明である。

安倍首相は、共謀罪を新設させなければ、テロ対策で各国が連携する国際組織犯罪防止条約を批准できず、2020年東京オリンピック・パラリンピックが開催できないと発言してきたが、これは大きな事実誤認、もしくは嘘である。

第1に、国際組織犯罪防止条約は、第34条で各国に国内法の基本原則に則った措置をとることを求めており、共謀罪の新設が強制されているわけではない。また過去には、日本は必要な立法措置をとらずに人種差別撤廃条約を批准していることを見ても、共謀罪を新設させなければ批准出来ないというのは、事実ではない。

第2に、国際組織犯罪防止条約の批准に新たな立法措置は不要となれば、同条約の批准をテロ等準備罪新設の根拠とすることは出来ない。

第3に、同条約も、テロ等準備罪も、どちらも本来はテロ対策を目的としたものではない。現に、テロ等準備罪がなければ対処できないようなテロの差し迫った危険性の存在を、政府は証明していない。同様に、すでに未遂罪や予備罪もある現行法で対処できない事例についての明示もない。

第4に、今回、世論の反発を受けて条文に「テロ」の文言が急遽追加されたが、277の対象犯罪の6割がテロとは関係なく、法案の提出理由にも「テロ」の文言はない。

以上のことから、テロ等準備罪が新設できなければオリンピックが開催できない等々は明らかな嘘であるが、このように国民を欺いてまで政府が成立を急ぐテロ等準備罪の真の狙いについて、私たちは大きな危機感を抱かざるをえない。

第1に、テロ対策と言いつつ対象犯罪をテロに限定しないのは、「4年以上の懲役・禁固の刑を定める重大犯罪」に幅広く網をかけるためであろう。

第2に、組織的犯罪集団ではない一般の市民団体であっても、犯罪団体へと性格が一変したときには捜査対象になるとされる以上、いつ性格が一変したかを判断するために、市民団体なども捜査当局の日常的な監視を受けるということである。

第3に、同罪の成立には何らかの準備行為が必要とされているが、何をもって準備行為とするかの詳細な規定はなく、さらに政府答弁では、その行為は犯罪の実行に直結する危険性の有無とも関係ないとされる。とすれば、捜査当局の判断一つで何でも準備行為になるということであり、構成要件としての意味をなさない。

第4に、政府答弁では、捜査当局が犯罪の嫌疑ありと判断すれば、準備行為が行われる前であっても任意捜査はできる、とされている。

これらが意味するのは、すべての国民に対する捜査当局の広範かつ日常的な監視の合法化であり、客観的な証拠に基づかない捜査の着手の合法化である。犯罪の行為ではなく、犯罪の合意や計画そのものが処罰対象である以上、合意があったと捜査当局が判断すれば、私たちはそのまま任意同行を求められるのである。

テロリストも犯罪集団も一般市民の顔をしている以上、犯罪の共謀を発見するためには、そもそも私たち一般市民のすべてを監視対象としなければ意味がない。そのために、盗聴やGPS捜査の適用範囲が際限なく拡大されるのも必至である。

政府の真の目的がテロ対策ではなく、国民生活のすみずみまで国家権力による監視網を広げることにあるのは明らかである。一般市民を例外なく監視し、憲法が保障している国民の内心の自由を決定的に侵害するテロ等準備罪の新設に、私たちは断固反対する。

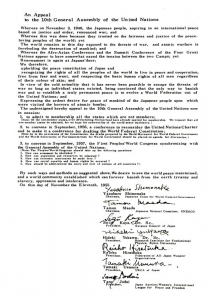

PDFアピール文→ ![]() 124j.pdf

124j.pdf